获奖

获奖作品

前言

前言

-

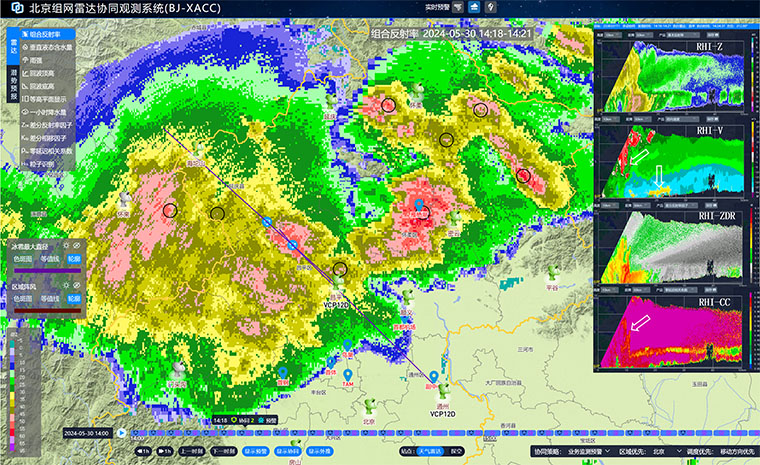

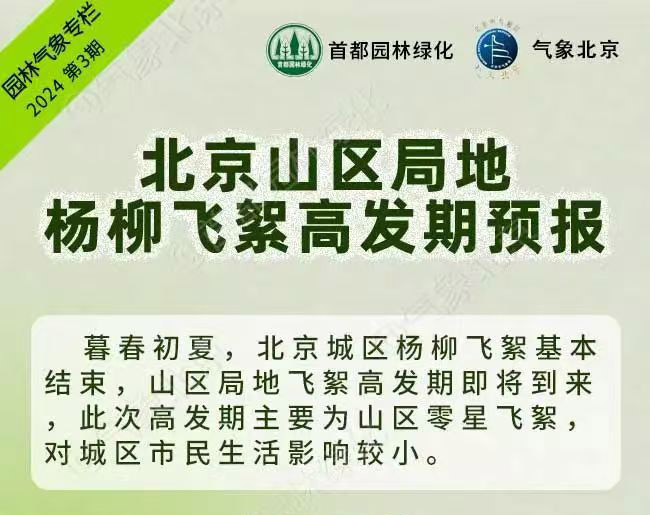

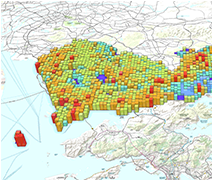

组网雷达协同观测—超大城市精密气象监测先锋1-1

-

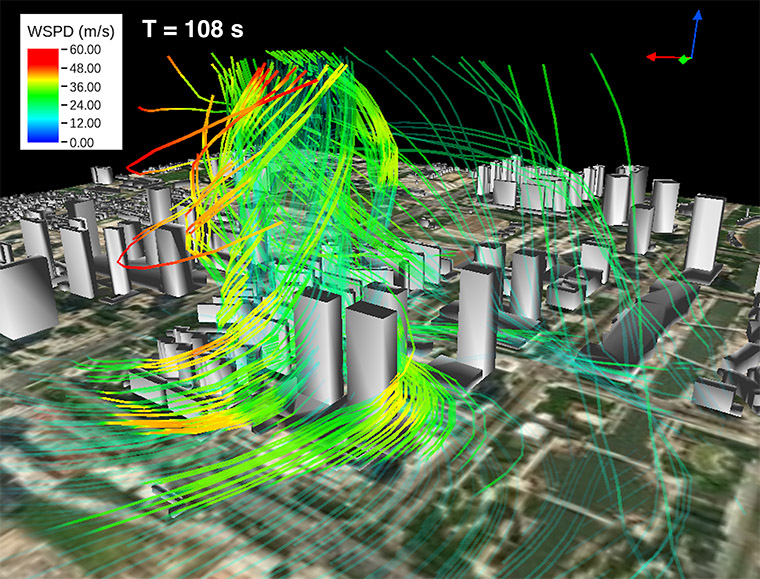

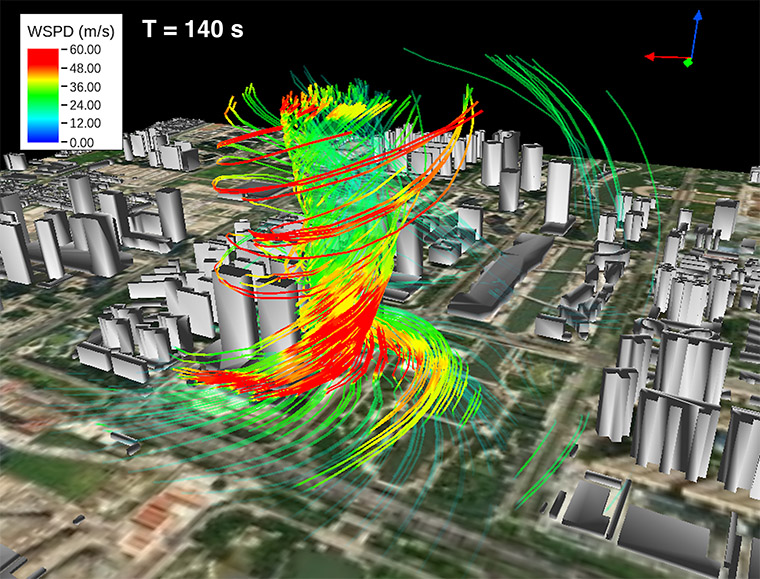

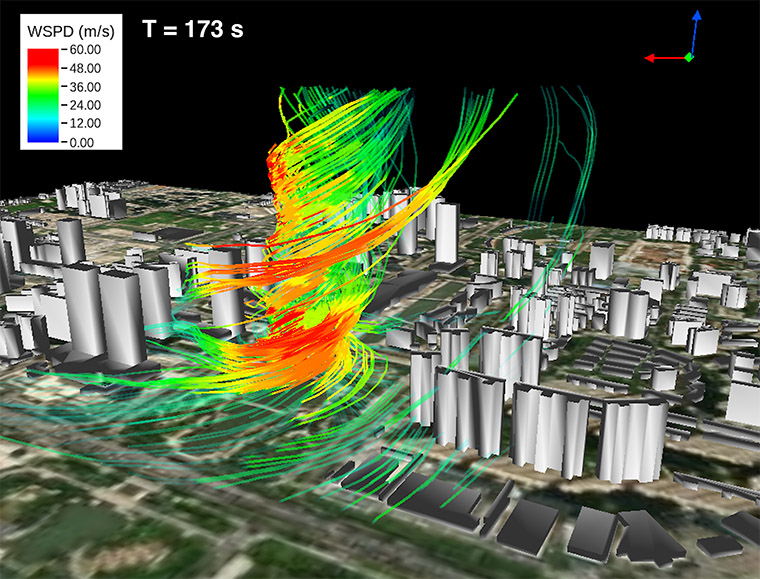

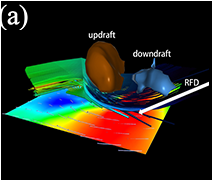

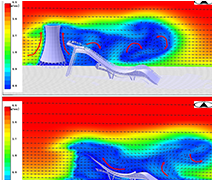

城市上空龙卷风的三维结构模拟2-1

-

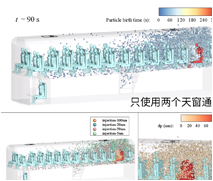

室内室外耦合的巴士通风与飞沫扩散研究2-2

-

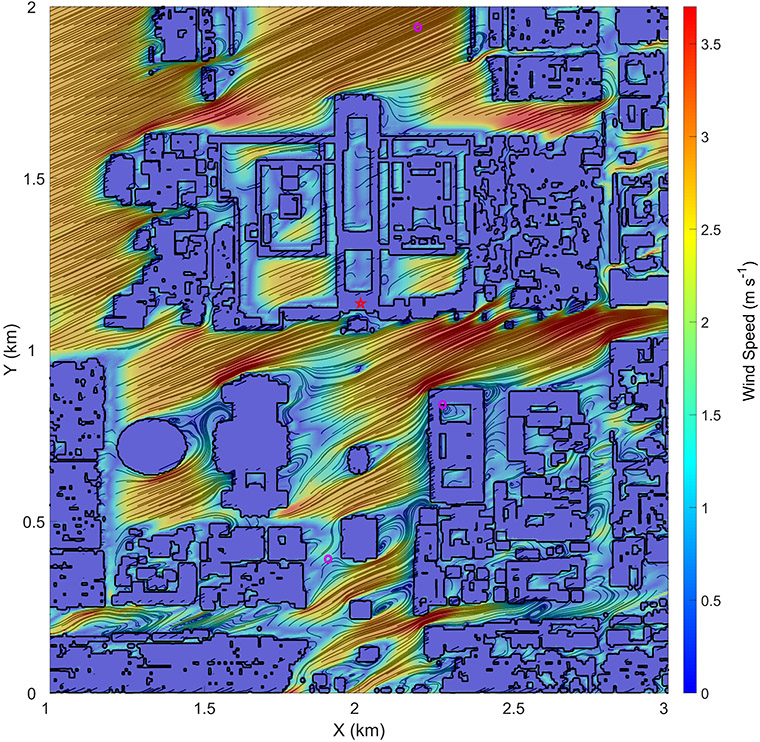

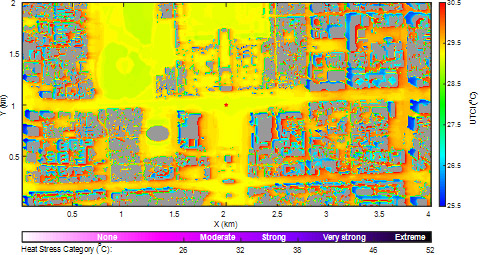

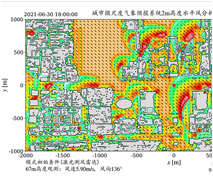

城市微尺度气象快速预报系统及关键场景应用2-3

-

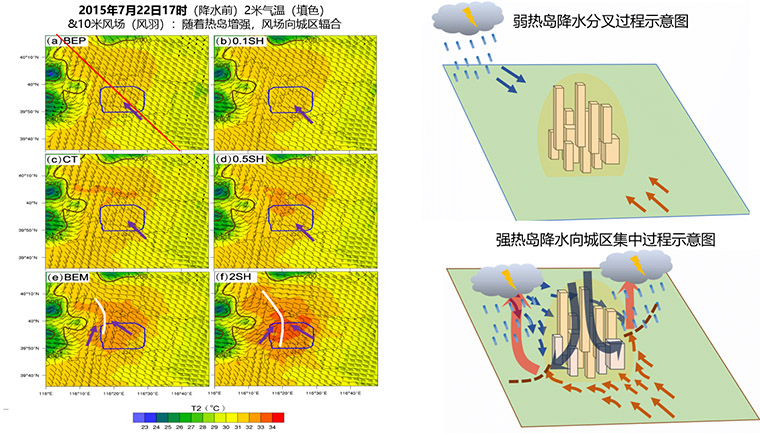

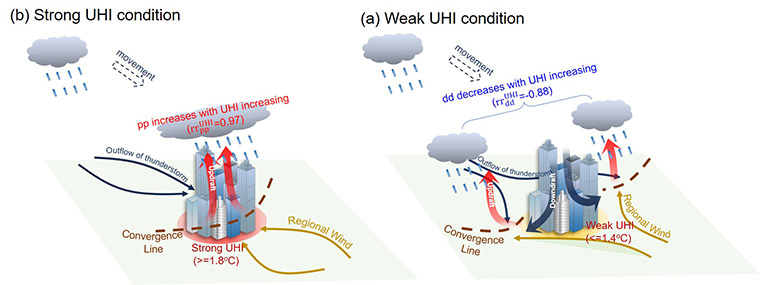

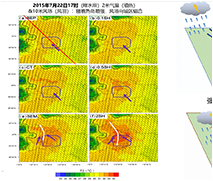

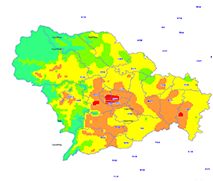

不同热岛强度下城市对降水的不同影响2-4

-

深圳市空气质量预报模型城市冠层形态示意图2-5

-

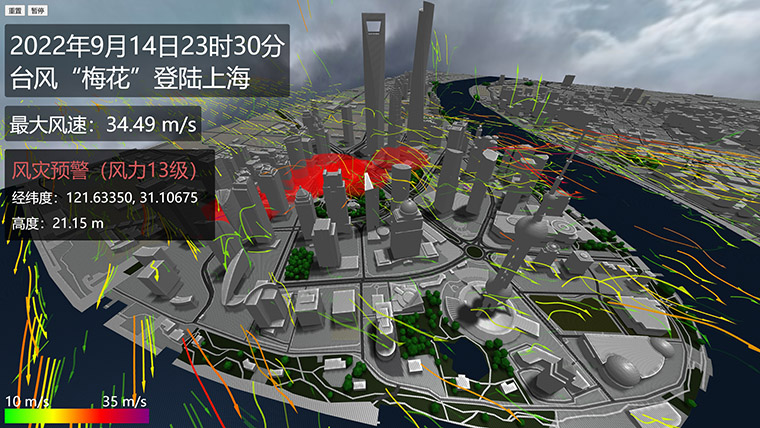

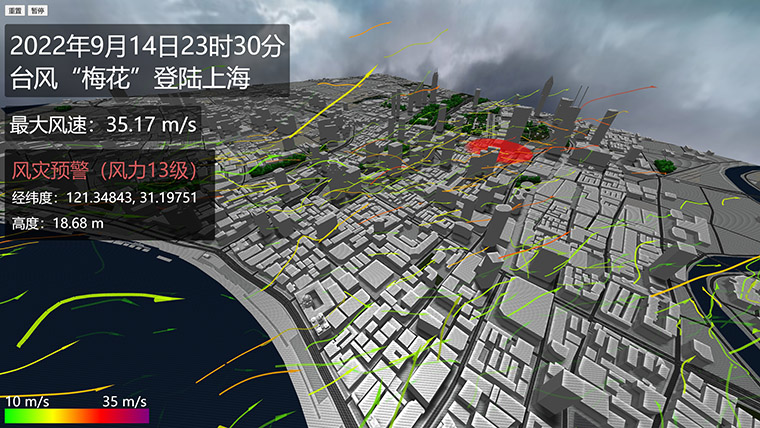

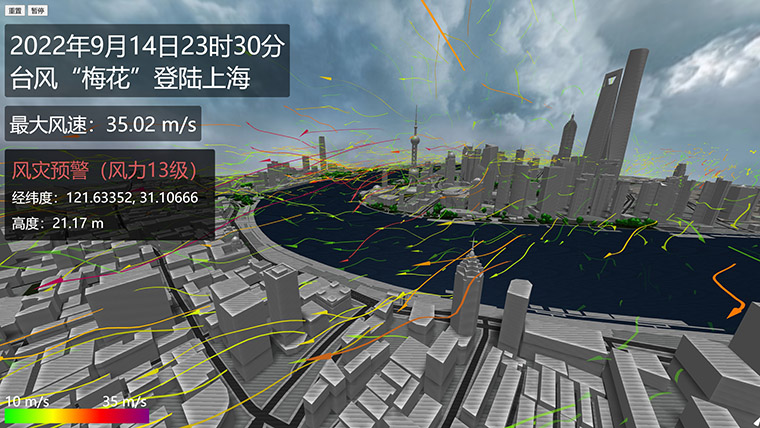

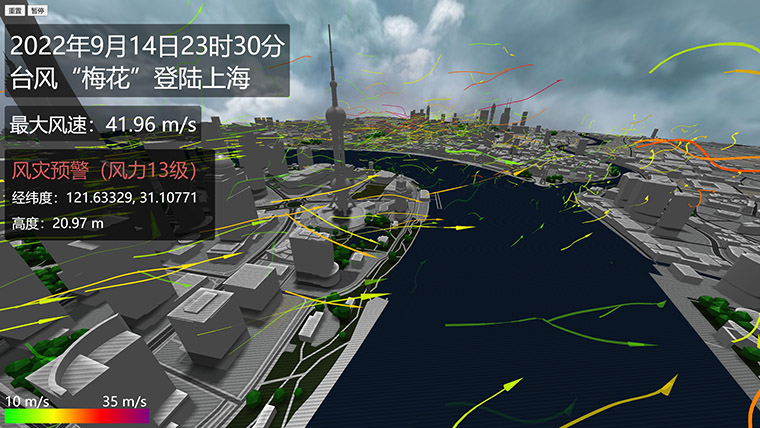

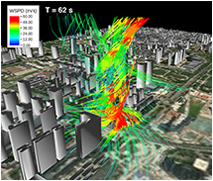

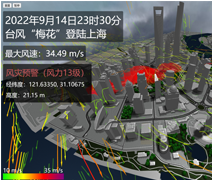

城市三维风场孪生与风灾预警系统2-6

-

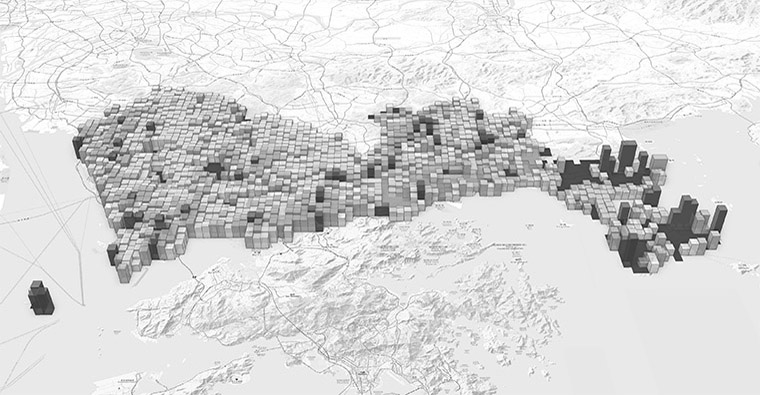

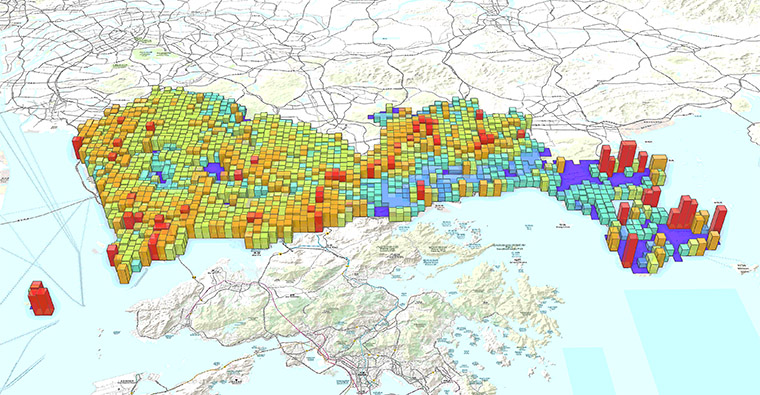

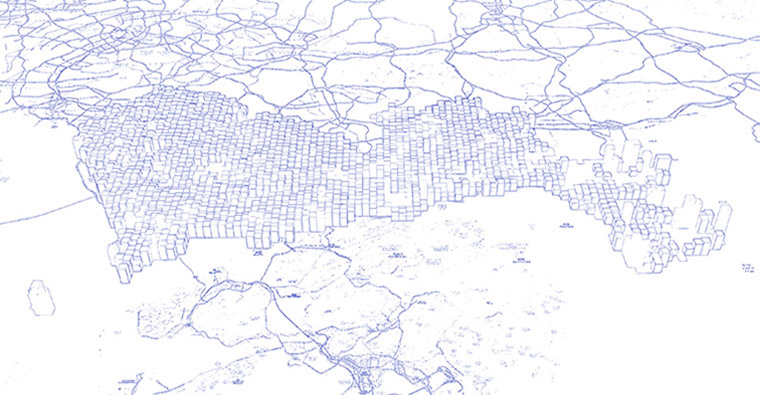

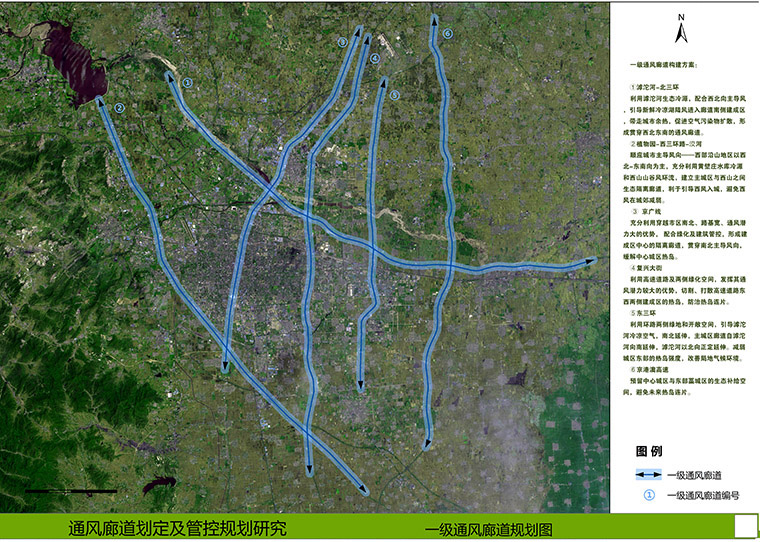

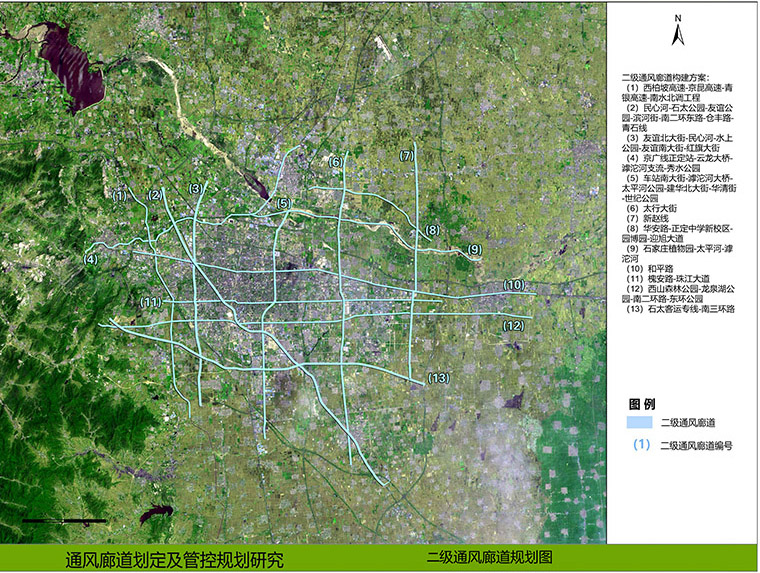

石家庄城市通风廊道划定及通风潜力研究2-7

-

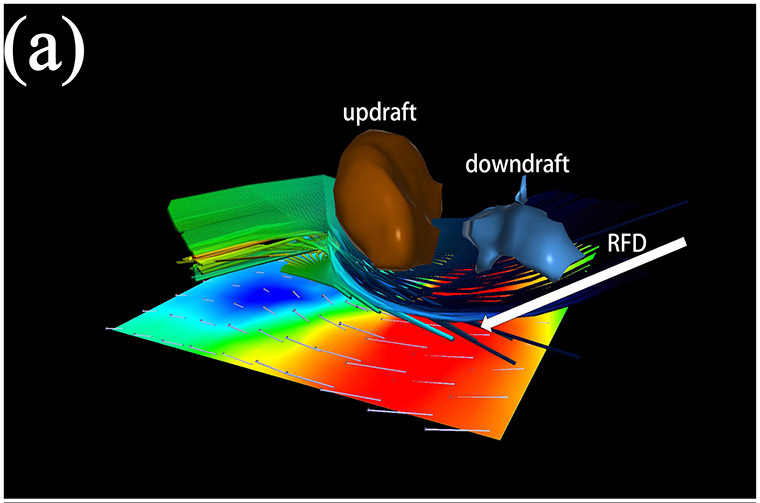

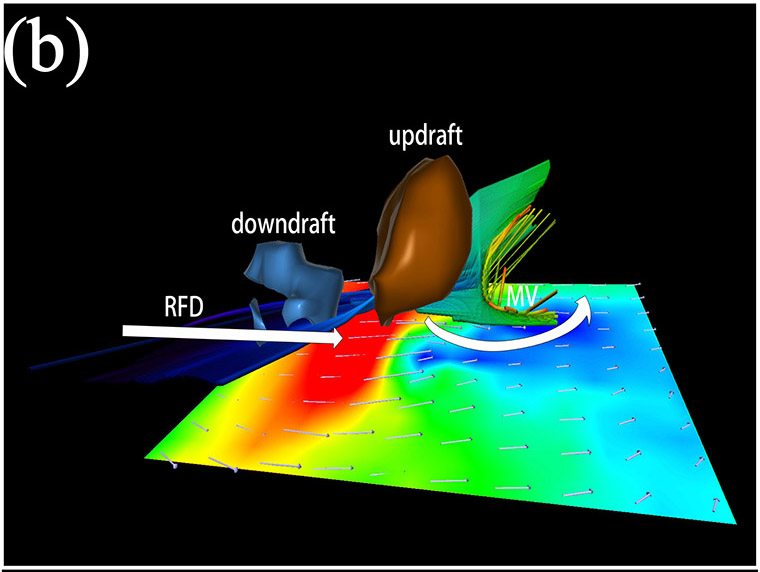

引起局地雷暴大风的低层中涡旋2-8

-

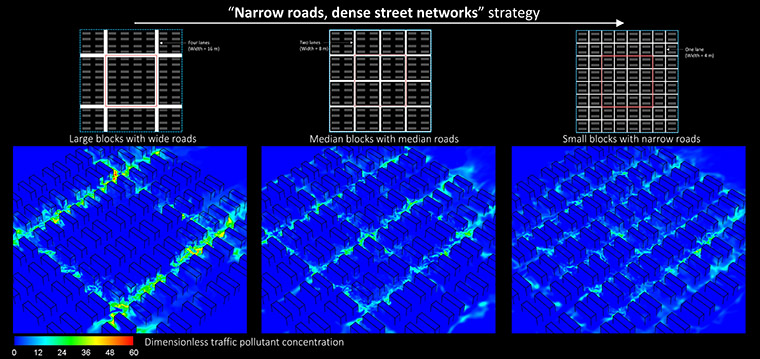

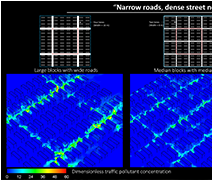

城市路网设计对社区空气污染分布的影响2-9

-

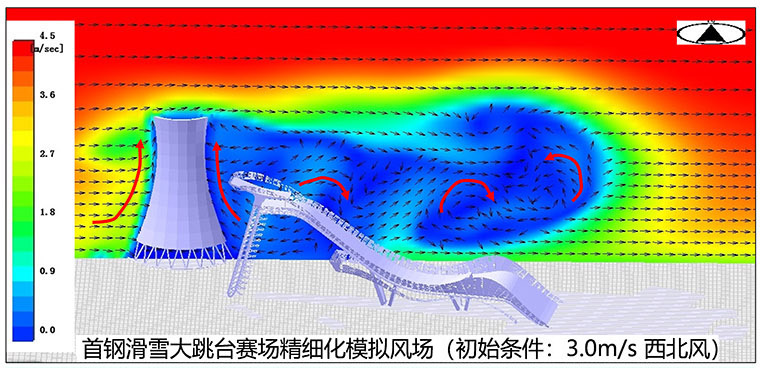

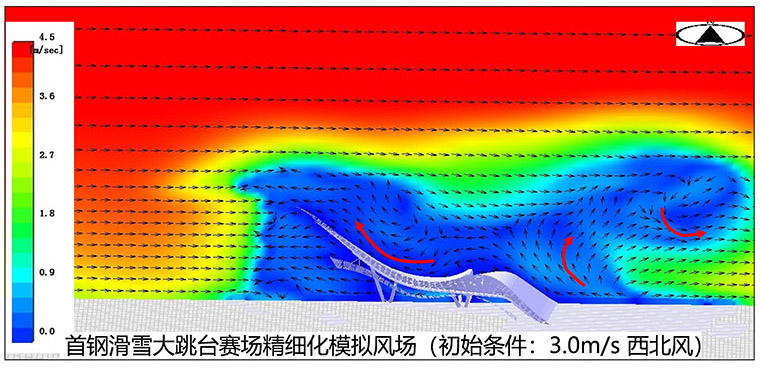

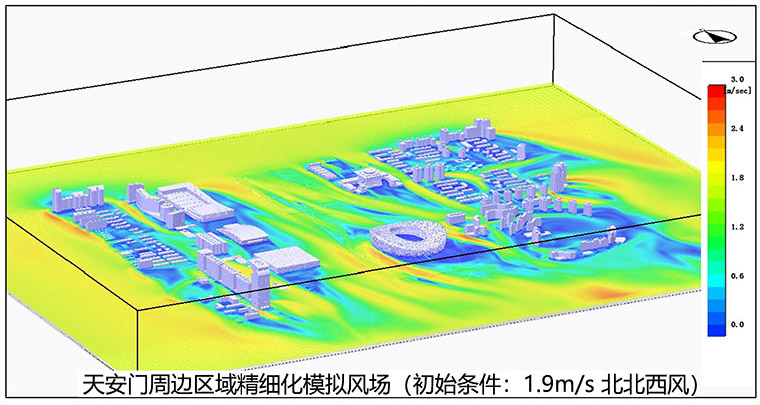

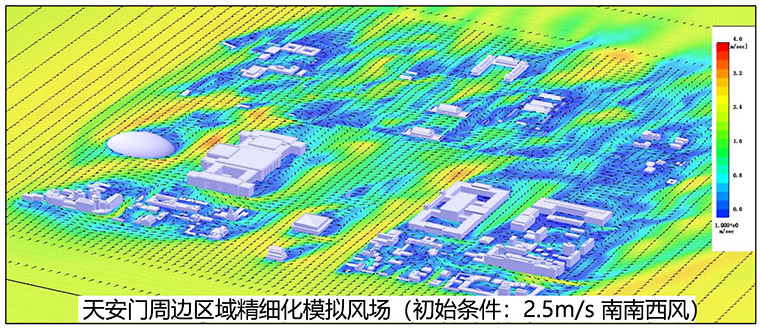

基于计算流体力学技术的重大活动场所精细化风场模拟与评估2-10

-

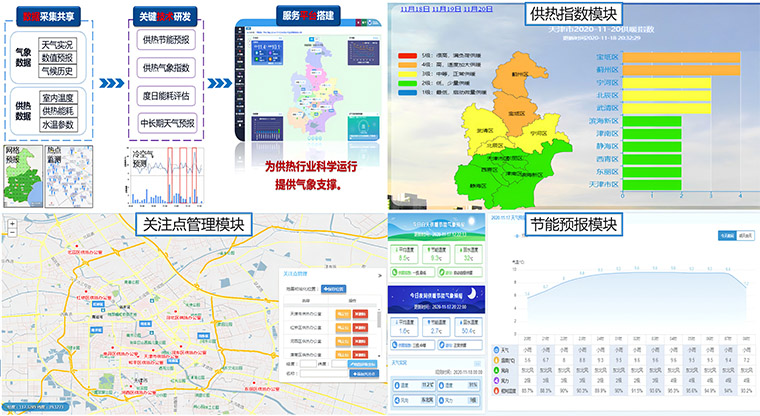

数智化气象预报预警服务助力城市供热高效节能3-1

-

重庆知天·沙坪坝区防汛决策指挥系统3-2

-

多维数字矩阵赋能台州气象防灾高质量发展3-3

-

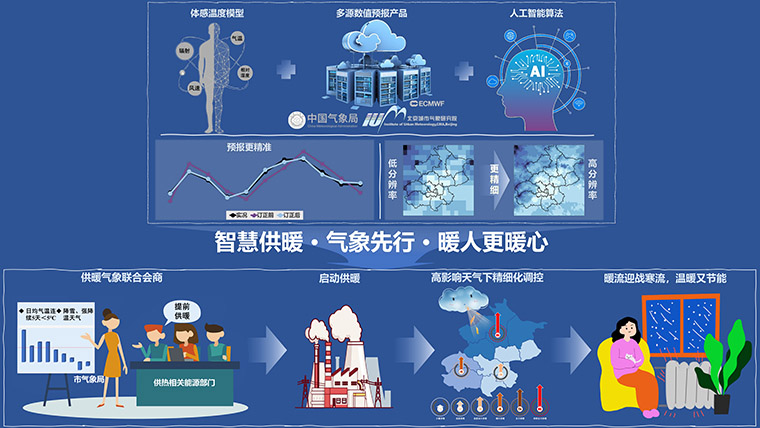

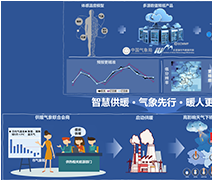

智慧供暖 气象先行 暖人更暖心3-4

-

护此青绿 共享家园3-5

-

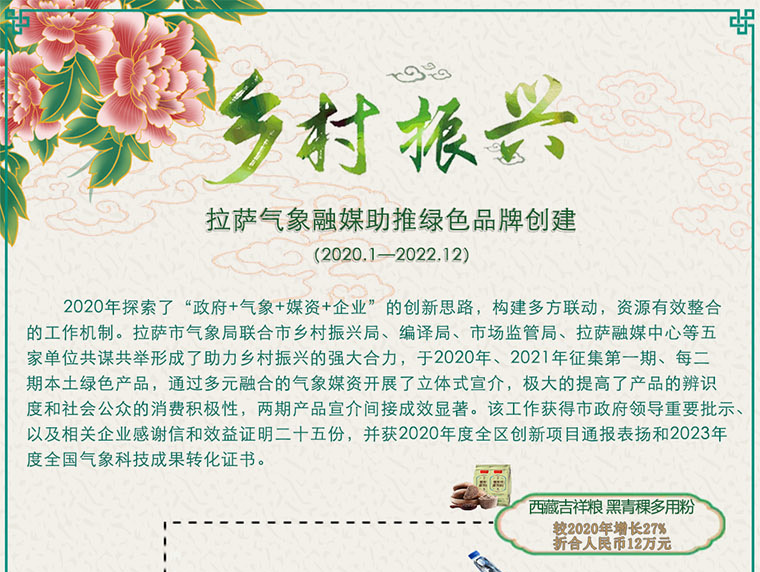

拉萨气象融媒助推绿色品牌创建3-6

-

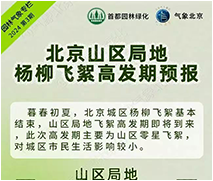

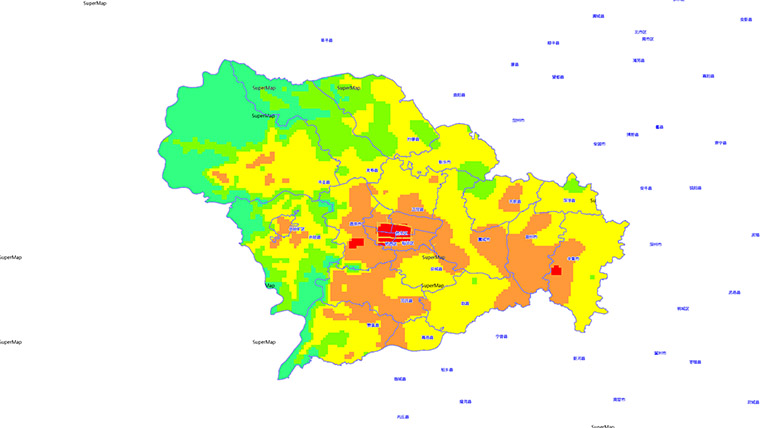

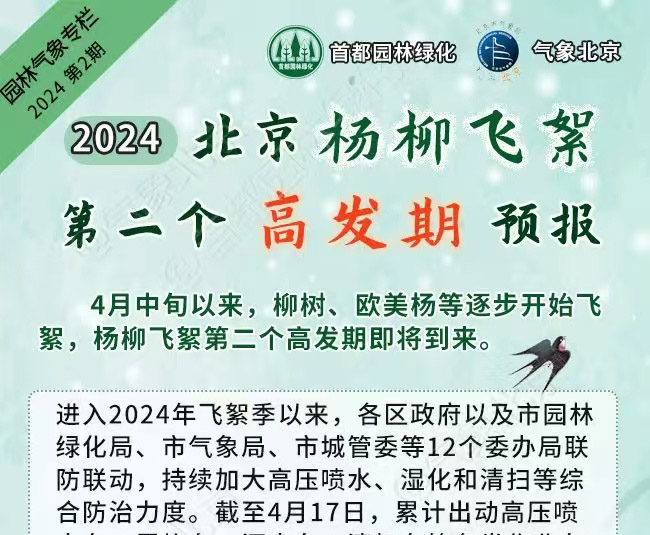

紧贴民生需求 提升杨柳飞絮预报服务质量3-7

-

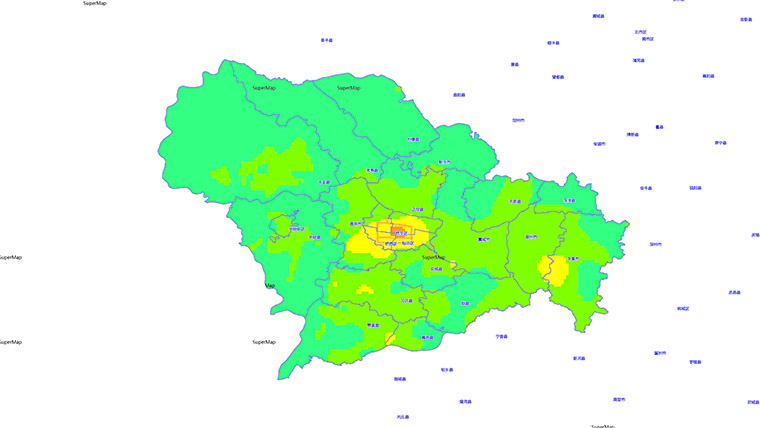

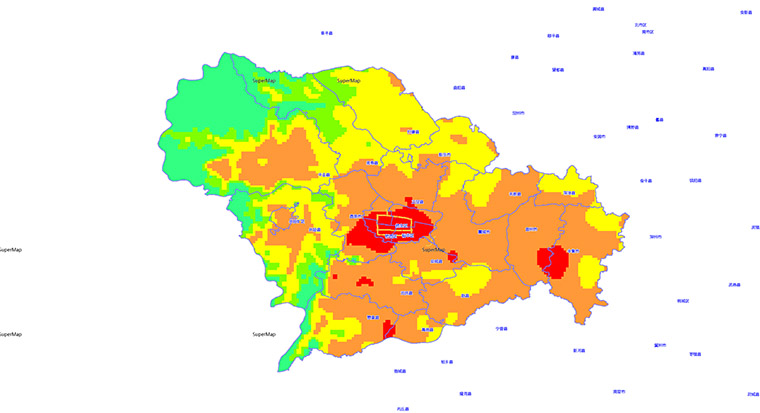

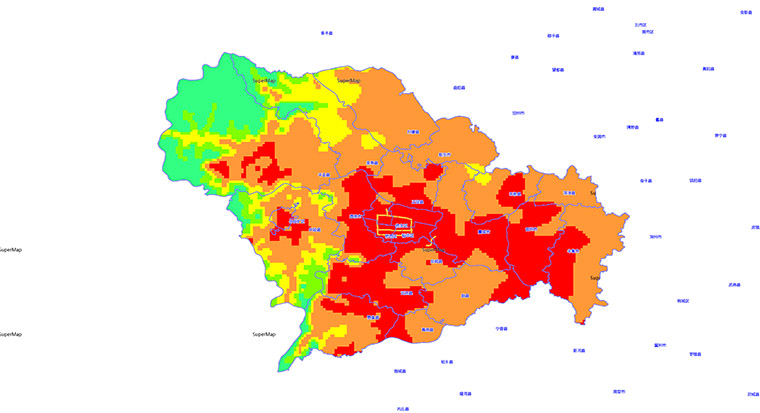

北京市杨柳飞絮起始期与高发期预报产品3-8